今日のデイサービスでは、レッドコードを使ったスリングセラピーを受けました。このセラピーは関節可動域の拡大、体幹・四肢の筋力強化、バランス感覚の向上が期待できると言われています。

頭部・肩・腰・膝・足首をレッドコードで吊るし、自重免荷作用<下記参照>を利用して筋緊張を緩める治療法です。療法士の方から「最初の3分ほどは何もせず、体の力を抜いてリラックスすることが大切です」と説明を受けました。

体が慣れてきたところで、股関節の開脚運動を始めました。大きく開いたり小刻みに動かしたりと、様々なパターンで取り組みました。続いて、麻痺によって固まってしまった足首の可動範囲を広げるため、背屈と底屈の運動を交互・同時に20回ずつ、時間をおいて実施しました。交互に行うと骨盤が動くのか、レッドコードが大きく揺れるのが印象的でした。

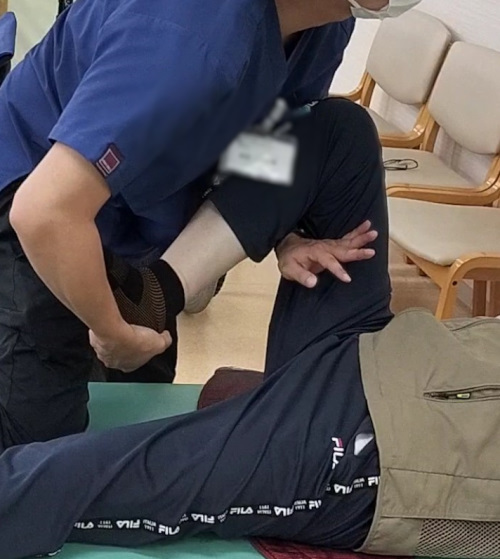

金魚運動にも挑戦しましたが、思うようにできませんでした。まだまだ練習が必要だと感じています。20分が経過した頃、レッドコードでの療法が終了し、療法士による手技でのストレッチが始まりました。「レッドコードで緩んだ関節・筋肉を呼び覚ますために大切な工程で、これをしないと緩んだ状態で立ち上がるのは危険です」との説明がありました。

最初は股関節のストレッチです。普段この動作をされると痛みが走ることが多いのですが、今日はスリングセラピーのおかげで痛みを感じることがありませんでした。これには驚きました。

次に足首のストレッチを受けました。療法士の方によると「いつもより柔軟性が増し、可動域が広がっています」とのことでした。また、このところ頻繁に起こるクロウトゥ(足指の屈曲)に対する足指のストレッチも施術していただきました。

プーリー運動は、「半年で見違えるほどに可動範囲が広がりました」、レッドコードによるスリングセラピーも急激な成果は期待できませんが、継続することで確実に変化が生まれると実感しています。

最近、施設の体制が変わり、リハビリメニューも大きく刷新されました。レッドコードを集団体操に取り入れたり、多くの利用者がスリングセラピーを受けられるようになったりと、より充実した内容になっています。

今日の体験を通して、継続的なリハビリの重要性を改めて感じました。

給水休憩をとった後、有酸素運動に取り組みました。トレッドミル(速度2.4)、リカンベントバイク(負荷2)、ニューステップ(負荷6)を各10分間行いました。

休憩をはさんで、負荷マシンとメノマ加圧マッサージ、階段練習を実施しました。

最後に取り組んだ椅子ランジでは、麻痺側の体幹向上を目的として、右麻痺側を軸としたランジを20回×2セット行いました。このトレーニングは、麻痺した側の体幹を意識的に使うことで、日常生活での安定性向上につながると感じています。

プーリー運動では、麻痺した腕と肩甲骨の可動範囲を広げることを重視しました。すでに伸ばした状態からさらに伸ばす負荷をかけることで、より効果的な可動域改善を目指しています。ただし、運動中に目線が下を向いてしまい姿勢が悪くなる傾向があるため、今後は正しい姿勢を保つことを意識していきたいと思います。

自重免荷作用とは

重力を味方につけて身体の負担を減らすことです。例えば、水に浮いたり、横になったりすると、重力による身体への負荷が減り、筋肉は自然とリラックスしやすくなります。この作用を利用すると、無理なく筋緊張を緩めることができます。

要は「自分の体を支える負荷を軽くすることで、筋肉が自然と緩んでいく」という、とてもシンプルなメカニクスです。

コメント