👈👈👈ランキングに参加していますので応援よろしくお願いします

👈👈👈宜しければバナーをクリックして頂けると大変励みになります

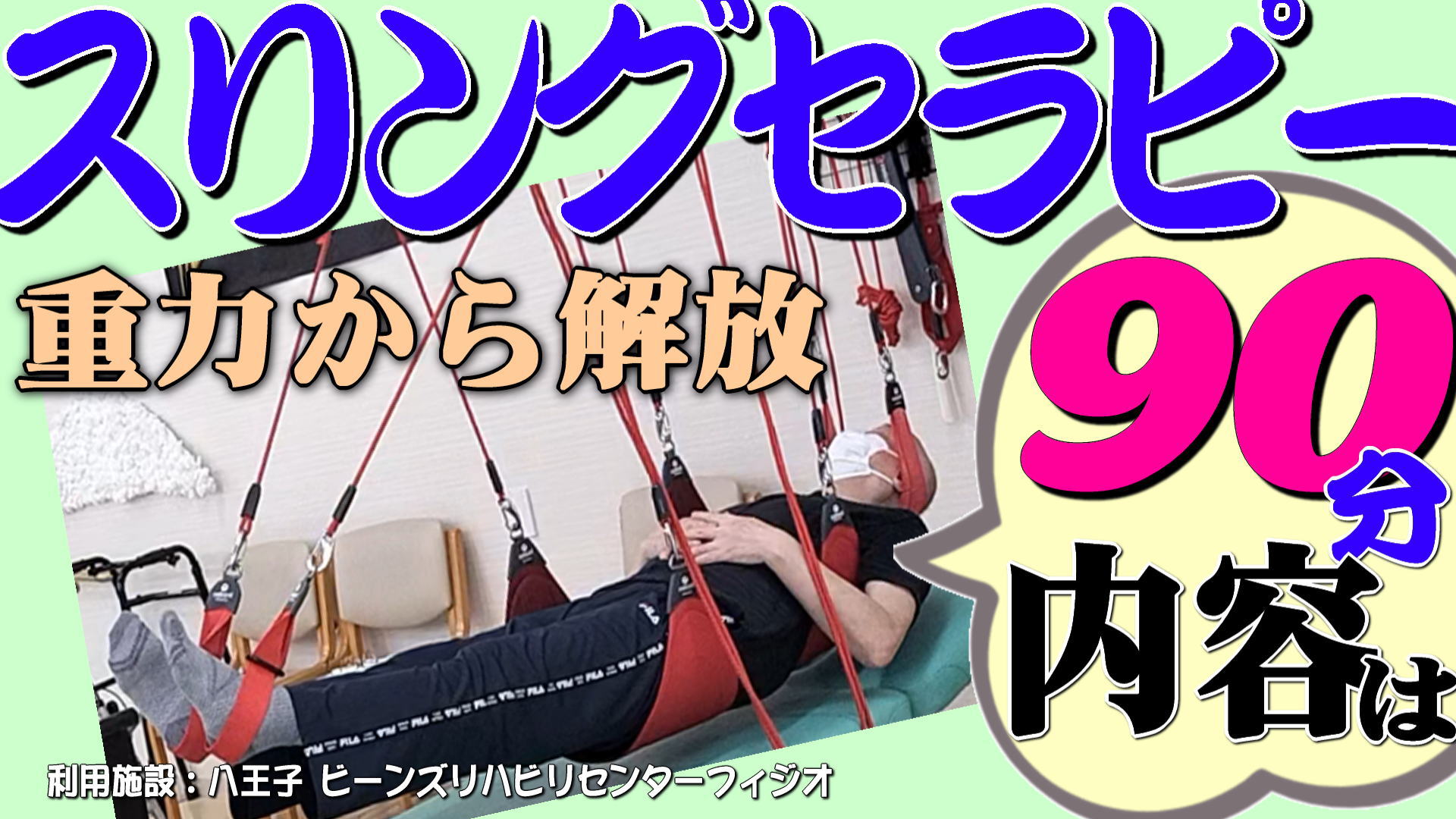

50分のスリングセラピー中 色々な運動をやってみました。

0.12 ↞Youtubeの動画に飛びます

頭・胸・腰・足を吊るして体重をレッドコードに預けることで、重力による負荷を極限まで軽減(免荷)します。これにより、痛みや緊張による身体の「ガード反応」が抑制され、筋肉が深くリラックスした状態を作り出します。

この無重力に近い感覚と安全性の確保が、痛みのない動きを可能にし、神経・筋の再活性化(ニューロマスキュラー・アクティベーション)を促しながら、心身の緊張を解きほぐす高いリラックス効果をもたらします。

0.32

股関節周辺の関節可動域の維持・拡大に大きく貢献します。

特に、重力の影響を軽減するため、痛みなく安全に内転筋群(内側)の柔軟性を高め、外転筋群(外側)の筋力向上を促します。これにより血液やリンパの循環が促進され、むくみや痛みの軽減が期待でき、歩行機能の改善に繋がる重要な基礎的運動となります。

0.57

重力の影響を軽減し、麻痺などで弱った腸腰筋(股関節を曲げる筋肉)を意識しやすく、大きな可動域で安全に運動することを可能にします。これにより、股関節屈曲筋力(腸腰筋)の再活性化と強化が促されます。

歩行時に足を前に振り出す能力(遊脚相)の改善に直結し、歩行スピードの向上や効率的な歩行パターンの再獲得に繋がります。

不安定なスリングの動きが体幹の安定性も同時に要求し、バランス能力の改善にも寄与します。

1.15

関節可動域の拡大: 重力による負担がないため、痛みを感じにくく、膝関節の曲げ伸ばし範囲(可動域)を安全に広げることができます。

筋力再活性化: 大腿四頭筋(太もも前)やハムストリングス(太もも裏)といった、膝の安定性に関わる筋肉を意識的に使用し、神経-筋の連携(NEURAC)を再獲得し、歩行時の膝のふらつきを改善します。

歩行能力の向上: 膝の機能改善は、歩行スピードの増加やバランス能力の向上に直結します

スイングフェーズ(遊脚期)とは、足が地面から離れた瞬間から、次の接地までの期間を指します。

これは、足を前方に振り出す動作であり、歩行周期(ゲイトサイクル)を構成する二つの主要なフェーズ(立脚期と遊脚期)のうちの一つです。

この期間は、片足が地面から離れて空中にあり、次の接地のために前方に移動しています。

1.37

股関節内側・深層筋群のストレッチと活性化: 股関節の可動域を拡大し、特に内転筋群や股関節深部の安定筋群を安全に、かつリラックスした状態で動かすことで活性化します。

血流・リンパ循環の改善: 下肢全体の循環を促し、むくみや拘縮の軽減に役立ちます。

歩行の安定化: 股関節周囲の柔軟性と安定性が向上することで、歩行時のふらつき軽減や、バランス能力の改善に繋がる基礎作りとなります。

2.29

脳梗塞後の歩行再建に不可欠な以下の効果をもたらします。

足関節の可動域拡大と柔軟性向上: 重力から解放されることで、尖足の原因となる筋肉の過緊張を緩和し、底屈・背屈の可動域を安全に広げ、関節の拘縮を予防します。

歩行能力の改善に直結:背屈(つま先上げ)筋の再活性化を促し、歩行時のつま先の下がり(フットドロップ)を改善し、つまずきを減らします。

底屈(つま先下げ)筋をコントロールする能力を高め、蹴り出し(推進力)の改善に寄与し、歩行スピードと効率を向上させます。

固有受容感覚の刺激: スリングのわずかな不安定性が足関節の深部感覚(固有受容感覚)を刺激し、バランス能力の改善をサポートします。

2.56

股関節周囲の安定性を高め、歩行機能の中核を担います。

股関節安定筋の強化: 重力を軽減した状態で、歩行時のバランスを保つために重要な中殿筋(外転筋)や内転筋を、安全かつ選択的に活性化・強化します。

歩行・立位の安定性向上: これらの筋肉が再教育されることで、片足立ちや歩行中の骨盤の傾きや体幹のふらつきが減少し、結果として歩行スピードとバランス能力が大幅に改善します。

動作の正確性向上: 下肢の動きを感じ取る固有受容感覚が刺激され、麻痺側の運動制御の正確性が高まります。

3.25

ブリッジ運動は、脳梗塞後の体幹と下肢の連携強化に役立ちます。

中核筋群の再活性化: 大殿筋(お尻の筋肉)やハムストリングス(もも裏)、および深層の体幹安定筋を、重力負担を軽減しつつ安全に強化します。特に麻痺側のお尻の筋肉を効果的に使う訓練になります。

バランス能力の改善: 体幹と股関節の安定性が向上することで、立ち上がり、歩行時のふらつき(体幹動揺)が減り、全体的なバランス機能が向上します。

動作への応用: お尻を上げて体を支える動作は、ベッド上での寝返りや、立ち上がり動作の基礎となるため、日常生活動作(ADL)の改善に直結します。

この運動は、腰椎の過剰な反りを防ぎながら、必要な筋肉だけを働かせる正確な運動学習を促進します。

4.34

麻痺側下肢の連動した運動パターンの再学習と持久力向上に極めて効果的です。

歩行パターンの再学習: 股関節、膝、足関節が連動した律動的な屈伸運動を低負荷・無重力に近い環境で行うことで、脳に正常な歩行(ペダリング)パターンを再入力し、協調性を改善します。

筋力と持久力の強化: 下肢全体の筋肉、特に股関節屈筋と伸筋の筋力・筋持久力を安全に向上させ、歩行に必要な体力を養います。

関節可動域の維持・拡大: 関節に負担をかけずに運動できるため、関節の柔軟性を維持・拡大し、硬縮の予防に役立ちます。

これにより、実際の歩行スピード、バランス能力、および日常生活動作の質の改善が期待されます。

即効性はないものの、自重を減らし痛みや負担を抑えながら、不安定な環境で体幹や感覚を効率よく刺激。継続により、バランス・歩行能力・日常動作の安全な改善が期待できる。

リハビリの基本「ゆっくり動かす」ことの本当の効果

プーリーは先週から椅子の位置を変更し、プーリーに近づけるように設置しました。以前は椅子を下げて斜めに腕を上下させていましたが、椅子の場所が違うだけで肩にかかる負荷がこれほど変わるとは驚きでした。

この位置でも可動範囲が広がるよう、引き続きチャレンジしていきたいと思います。 脚がどうしても開いてしまうため、ボールを挟んで運動を行ってみました。

10分の後半になると内転筋に張りを感じて外すことになりましたが、常時できるようになりたいです。

可動範囲を広げるために負荷をかけて行っていますが、「勢いをつけたり反動を使ったりせず、ゆっくりと滑らかに動かすことが効果的」と指導されているため、今後はその点に注意して取り組んでいきたいと思います。

コメント