今にも雨が降りそうな厚い雲が空を覆っていました。夕方まで持ってくれればいいのですが、そんなことを思いながらデイサービスの車が待つ駐車場へ向かいます。今日は敬老の日で、いつもの運転手さんはお休み。代わりに施設のセラピストが運転してくださいました。

敬老の日でお休みの方もちらほらいらっしゃいます。いつものようにバイタルチェックを行い、準備体操をしてからリハビリメニューに入りました。

有酸素運動では、トレッドミル・リカンベントバイク・ニューステップ<メーカーのトレーニングビデオ>を行いました。昨夜は気温こそ涼しかったものの、まとわりつくような湿気で寝不足気味。体が少し重だるく感じていました。無理をせず何時もの設定で10分ずつ行いました。

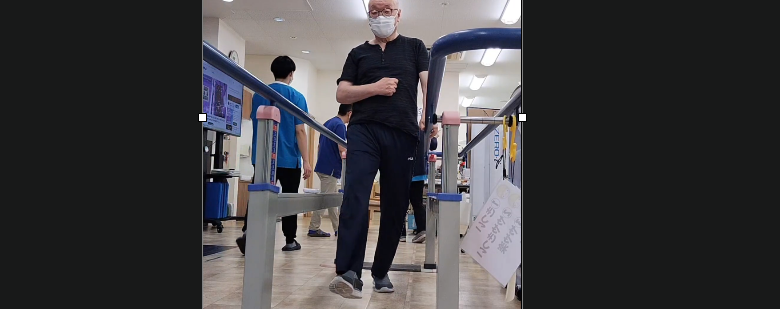

前回撮影した歩行動画で指摘された「背中のしわの出方」という課題があります。まず平行棒で大股歩行を試してみました。

動画を見返すと、歩行以前の問題で歩行姿勢がめちゃくちゃでした。

「非麻痺足を大きく踏み出す」という課題に取り組んでいるのですが、右麻痺足を前方に出そうとすると、体がそっくり返ってしまうのです。

もう一つの問題は、非麻痺側を大きく踏み出そうとしているつもりでも、実際は思ったほど出ていないということ。そのため麻痺足が後ろに残らず課題の意味がありませんでした。

以上の2点が動画を見て私なりに気がついた大きな問題点です。

麻痺足を前に出すとき、なぜ体がそっくり返ってしまうのか

そこでGeminiに原因を聞いてみました。

「右麻痺足を前方に出す動作に入ると体がそっくり返ってしまう原因と改善のためのアプローチを教えてください」

と質問したところ、次のような回答が得られました。

麻痺側の足に体重を乗せようとすると、バランスを崩して後ろに倒れそうになるのを防ぐために、無意識に体が代償運動を起こしている状態だそうです。

まず、麻痺側の股関節・膝関節の力が弱いこと。麻痺側の足にしっかりと体重を乗せきれないため、バランスを保とうとして上半身を後ろに反らしてしまいます。

次に、非麻痺側の足に頼りすぎていること。麻痺側の足が不安定なため、良い方の足で体を支えようとし、その結果重心が後ろに残ってしまいます。

また、体幹の筋力不足も原因の一つです。体幹、特に腹筋や背筋が弱いため、正しい姿勢を保つことができず、体の安定を保つために反り返ってしまいます。

さらに恐怖心も影響しています。転倒への恐怖心から、無意識に重心を後ろに残そうとしてしまうのです。

改善のための基本アプローチとして、以下の点を意識してリハビリに取り組むことが重要とのことでした。

まず体重移動の練習です。麻痺側の足にしっかりと体重を乗せる練習をします。平行棒や壁に手をつき、麻痺側の足にゆっくりと体重をかけ、股関節・膝関節を少しずつ曲げます。鏡を見ながら、体が反り返っていないか確認することが大切です。

次に体幹の安定性の向上です。体幹の筋力をつけ、姿勢を安定させます。座った状態で背筋を伸ばし、骨盤を立てる練習を行います。

そして非麻痺側への依存を減らすことです。良い方の足ばかりに頼らないように練習します。非麻痺側の足で体を支えすぎないよう、意識的に麻痺側の足に体重を乗せるようにします。

プーリー設定の違いが生む腕の動きの微妙な変化

最後にプーリーを行いました。コードの設定の仕方で腕の動きが微妙に異なります。私にはどの設定が良いかわかりません。今回も前回金曜日と使用感が大きく異なり、腕がいつもより上の位置で上下していました。

プーリーを使ったリハビリの設定方法について調べたところ、プーリーは肩関節の可動域を改善するためによく使われるシンプルなリハビリ器具だということがわかりました。安全かつ効果的に行うための設定方法が、ステップごとに説明されていました。

まずプーリーの取り付けですが、

プーリーがしっかり固定されているか確認します。ぐらつきがないように、安定した場所に設置することが大切です。プーリーの高さは、座った時に滑車が頭の真上に来るように調整します。高すぎると力が入りにくく、低すぎると効果が薄れてしまいます。

次に椅子と姿勢の設定です。

プーリーの真下に椅子を置き、座ります。背筋を伸ばし、骨盤を立てて座るのがポイントです。前かがみになったり、体が横に傾いたりしないよう注意が必要です。

リハビリを行う側の肩(患側)が、プーリーの滑車の真下に来るように体の位置を微調整します。

ハンドルの持ち方については、

両手でハンドルを持ちます。手のひらを下向きにして、バーを握るように持ちます。

リハビリを行う側の腕は、力を抜いてリラックスさせておくことが大切です。

使用時の注意点として、痛みを感じない範囲で行うことが重要です。痛みを我慢して無理に行うと、かえって肩を痛めてしまう可能性があります。少し張る感じはあっても、痛いと感じたらすぐに中断することが大切です。

また、反動をつけないことも重要です。勢いをつけたり、反動を使ったりせず、ゆっくりと滑らかに動かすことが効果的です。

動作中は呼吸を止めないことも忘れてはいけません。自然な呼吸を意識しながら行います。

これらの設定はあくまで基本的なものです。リハビリの目的や個人の状態によって、適切な方法が異なる場合があることも付け加えておきます。

コメント

お疲れ様です。麻痺側への体重荷重は私も課題の一つです。麻痺側に体重荷重が不十分のため、私の場合反張膝の一因らしいです。麻痺側体重荷重トレーニングてしてPTさんから麻痺側股関節を麻痺側の足を出す際に、乗っけるイメージで!(麻痺側股関節を前へだすイメージ)と教わりました。膝折れ心配はないからとも言われてます。麻痺側への荷重不安を取り除く自主リハビリとして、ややくの字をキープした麻痺側片足立ち立ちを提案され、いま取り組んでます。

焦らずあきらめずに少しづつ無理なくやっていきましょう!

コメントありがとうございます。

麻痺側への体重荷重は共通の課題ですね。

「乗っけるイメージで麻痺側股関節を前へ出すイメージ」

私も意識して取り組んでみます。

私がお世話になっているブログでハピクニは、

歩行は「足を前に出す」動作よりも、

「骨盤と体幹の安定性・可動性(腰周り・股関節・背中下部の回復)が先決」

「二足歩行である人間は身体の要である腰の改善が一番重要」

と記載されていました。

皆さん色々試行錯誤しているようです。わたしも諦めず続けていきたいです。